Wissenschaft, Literatur und Musik im Verein – Der Mann erlebt sich selbst

Den Stadtbürgern fehlte vor allem eine wichtige Stütze, welche dem adeligen Mann 100 Jahre zuvor eine gewisse Unbeschwertheit im Umgang mit seiner Männlichkeit ermöglicht hatte: die historische Verankerung und die lange Tradition. Konnte sich der Adelige auf seinen erfolgreichen Familienstammbaum und seine gute Abstammung berufen, war der männliche Bürger für die Anerkennung seiner Männlichkeit selbst verantwortlich. Er musste sie jeden Tag neu unter Beweis stellen. Aber wie und wo das tun? Im Hort der Familie war dies unmöglich – er war eine private Welt, aus der nichts an die Öffentlichkeit dringen durfte.

Der bürgerliche Ehemann eroberte sich als Folge davon Tätigkeitsfelder, die ihm den Freiraum gaben, seine Männlichkeit im Kontakt mit anderen zu definieren und aufrechtzuerhalten. Dies waren einerseits die Politik, das Militär und das Unternehmertum, andererseits die hohe Wertschätzung von Wissenschaft, Literatur und Musik. Politische Ämter, Führungsrollen in der Armee und hohe Posten in Unternehmen waren für den bürgerlichen Mann Entfaltungsräume. Ebenso entscheidend aber waren die Vereine aller Couleur. Die Mitarbeit in wissenschaftlichen Vereinen, Sportclubs und Chören bzw. Orchestern bewiesen den feinen Geschmack. Wissenschaftsgremien veröffentlichten Studien, literarische Clubs veranstalten Lesungen und Gesangsgruppen gaben Konzerte. Bühnen, Konzertsäle und Vorlesungsräume waren Orte der Bürgerlichkeit. Der sich stetig vergrössernde Umfang und die zunehmende Komplexität der Mensch-Natur-Beziehung gaben diesen Tätigkeiten einen Schub.

Neue Erkenntnisse in Biologie, Physik und Chemie schufen zunehmend einen Willen, die Umwelt zu erforschen und kennenzulernen. Die aktive Teilnahme an den Themen der Welt befriedigten den bürgerlichen Anspruch auf Bildung und stetige Selbstvervollkommnung. Der Verein offenbarte sich in der Folge als Plattform des wissenschaftlichen Austausches, aber auch als Bühne für persönliche Profilierung und soziale Abgrenzung. Er war das Medium, in dem sich bürgerliche Lebensstile, Werte und Normen verfestigten.

Im Verein zeigte sich der Mann von Welt. Die Vereine als «Nervenzellen der Öffentlichkeit» waren geschützte Enklaven im öffentlichen Raum, in denen Aspekte der Intimsphäre wie etwa Männlichkeit ihren objektiv-wissenschaftlichen Platz hatten und zu Gegenständen der Diskussion werden konnten. Privat diskutierte man nicht gerne über Männlichkeit – Diskussionen dieser Art gehörten in einen wissenschaftlichen Rahmen.

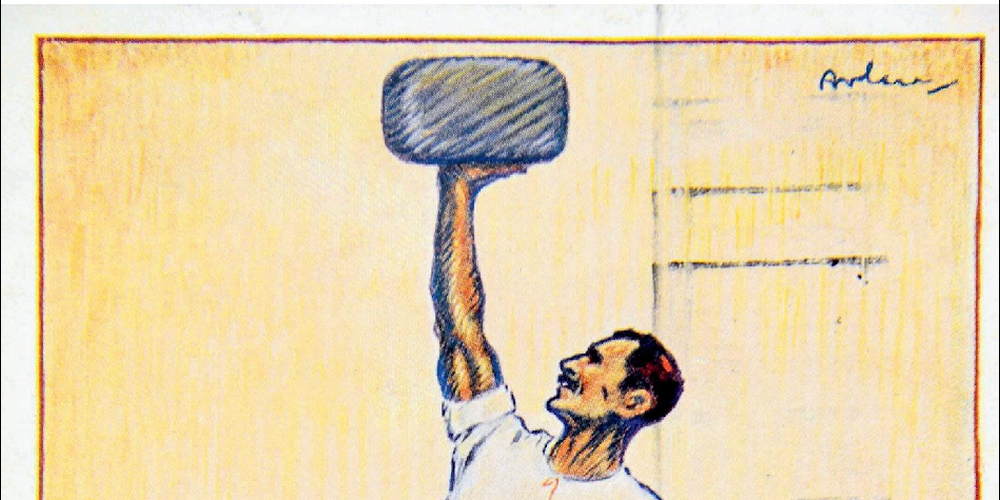

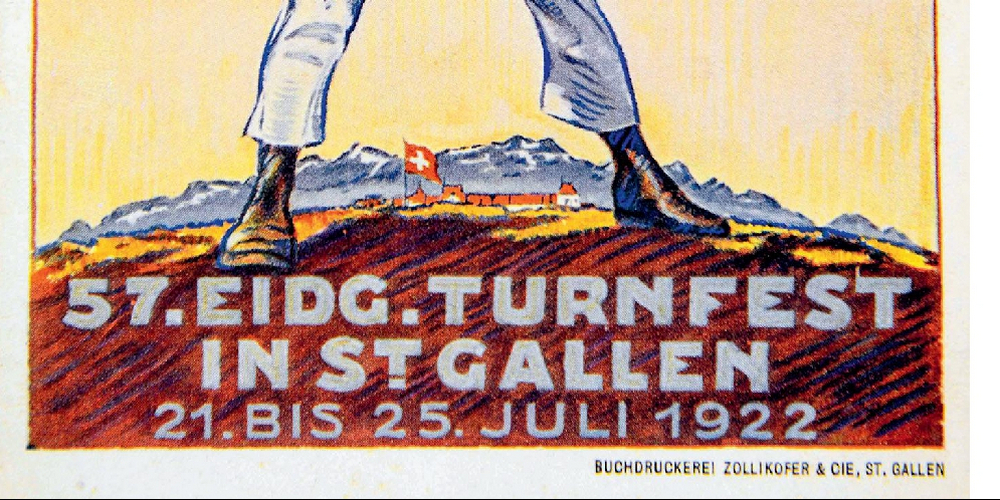

Männlichkeit und männliche Leistungen wurden aber nicht nur nach innen diskutiert, sondern auch nach aussen öffentlich zur Schau gestellt. Die Vereinslandschaft St.Gallens war ausserordentlich vielfältig. Bereits 1833 wurde der St.Gallischen Kantonalschützenverein gegründet, es folgten ab 1866 Sänger- und Turnvereine. Der Konzertverein veranstaltete ab 1877 regelmässig Konzerte und unterhielt das heutige städtische Sinfonieorchester St.Gallen. Der älteste noch existierende Fussballklub der Schweiz wurde bereits 1879 ins Leben gerufen (FCSG) und der Handballclub TSV St.Otmar im Jahr 1924 als Turnverein.

Alle diese Gemeinschaften führten Männer zusammen: Politik wurde diskutiert, das kulturelle Leben gefördert und die Gesellschaft als Ganzes geprägt. Dazu gehörige Institutionen wurden gegründet: die St.Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft (1819), der Historische Verein des Kantons St.Gallen (1859) sowie die Kantonsbibliothek und die Staats- und Stadtarchive.

Ein Kennzeichen des bürgerlichen Selbstverständnisses im Verein war die Stilisierung als «Vereinigung von Männern zur Lösung gemeinsamer Aufgaben.» – so jedenfalls drückte es Gottwald Ambühl – Kantonschemiker, Leiter der Gesundheitskommission der Stadt St. Gallen und Mitglied der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft – im Januar 1889 aus. Das Ziel dieser Gesellschaft, so wird in Ambühls Gedächtnisrede zur 70. Stiftungsfeier klar, war die Verbindung von Natur, Körper und Umwelt in einen universellen Wissensraum, den es gemeinsam zu erforschen galt. Diese Körperwelt war komplex und vielschichtig, und sie wurde mit grossem Elan angegangen. Im Jahre 1889 wies der Verein 655 ordentliche Mitglieder auf. Seine Tätigkeitsfelder waren entsprechend vielfältig.

Wer also seinen Körper verstehen wollte und die Verantwortung für seine Gesundheit ernst nahm, erhielt hier nicht nur ein reges Betätigungsfeld. Er sah sich auch in der Lage, eine wissenschaftlich objektivierte Anleitung im Umgang mit sich selbst zu erhalten. Oder anders ausgedrückt: Seine Männlichkeit, die permanent auf dem Prüfstand war, konnte hier aktualisiert und gemessen werden. Dieses Programm einer «introspektiven Selbstfindung» bei gleichzeitiger Möglichkeit zur Vermittlung von praktischem Wissen auf andere war der Kern der Gesellschaft. Man traf sich jeden Monat einmal, um die neuesten Forschungen zu diskutieren, also «zu gegenseitiger Belehrung und Ermunterung.» Zudem war man bemüht, Zeitschriften und Publikationen zirkulieren zu lassen und jedem Mitglied eine grosse Menge an Wissen zur Verfügung zu stellen, «zum Studium, zur Fortbildung, zur Belehrung und nützlichen Unterhaltung.» Hier zeigte und entfaltete sich das sogenannte Bildungsbürgertum.

Der Einbezug der verschiedensten wissenschaftlichen Felder und Berufe war für die Vereinslandschaft kennzeichnend. Ärzte und Apotheker, Architekten und Bauführer, Lehrer und Professoren bis hin zu Kaufleuten und Ingenieuren bildeten ihre Reihen. Als Beispiel für das Innenleben eines solchen Vereins mag die Gesundheitskommission der Stadt St.Gallen dienen. Ihre Mitglieder rekrutierte die Kommission aus einer Vielzahl von verschiedenen Berufen. Im Jahre 1888, um nur ein Beispiel zu nennen, zählte die Gesundheitskommission 15 Mitglieder, darunter nicht nur Ärzte und Apotheker, sondern auch einen Kaufmann als Präsidenten, einen Gemeindeammann, einen Gemeindebaumeister, einen Reallehrer, einen Veterinär, einen Kantonschemiker sowie einen Alt-Bäcker und eine Privatperson.

Wissenschaftliche Ratgeberliteratur – über den Mann sprechen und schreiben

Was ein richtiger Mann ist und zu sein hat, versteht sich nicht von selbst. Konzepte von Männlichkeit mussten diskutiert, ausdifferenziert und letztendlich vermittelt werden. Dies geschah nicht direkt, man dürfte kaum Literatur mit dem Titel «Wann ist der Mann ein Mann» finden. Eine feingestaltete Diskussion solcher Themen fand man höchstens in Romanen der Zeit, etwa bei Theodor Fontane oder Arthur Schnitzler. Die Übertragung im Alltag verlief indirekt über Wissenschaft und Kultur.

Ein Weg, das in den Vereinen erarbeitete Wissen zu ordnen und zu vermitteln, waren die umfangreichen Bibliotheken der Vereine, die Literatur und Zeitschriften publizierten, gezielt sammelten und ihren Mitgliedern zugänglich machten. Beispielsweise fand sich in der kantonal angelegten Sanitätsbibliothek zunehmend eine breite Auswahl an Fachliteratur. Dazu gehörte Weyls «Handbuch der Hygiene in 8 Bänden» ebenso wie die «Vierteljahresschrift für öffentliche Gesundheitspflege» oder die «Deutsche Medizinische Wochenschrift». Andere Vereine unterhielten Bibliotheken, die mit Bänden aus ihrem jeweiligen Fachgebiet gefüllt waren.

Aber auch hier galt – man hätte es vermuten können –, dass die Bibliotheken nicht den Zulauf hatten, den sich die Initianten erhofft hatten. Um auf die Gesundheitskommission als Beispiel zurückzukommen: Die anfängliche Euphorie über die Bibliothek als Wissensreservoir wurde schnell gedämpft, als man feststellen musste, dass die Sammlung wenig genutzt wurde. Auch eine Erweiterung der Bibliothek durch einen neuen Katalog im Jahr 1898 zeigte nur mässigen Erfolg. Man stellte zwar fest, dass ihre Benutzung durch die ständige Erweiterung «eine etwas lebhaftere» geworden war, musste jedoch erkennen, dass der Weg über die gedruckte Anweisungsliteratur von den Gesundheitskommissionen generell wenig genutzt wurde. 1909 setzte schliesslich Resignation ein, wenn es hiess: «Sanitätsbibliothek. Über diese ist nichts Besonderes zu berichten. Ihre Benützung ist im Allgemeinen eine bescheidene.»

Eine andere Form dieses Transfers markierten die regelmässig durchgeführten Wandervorträge des Präsidenten der Gesundheitskommission der Stadt St.Gallen, wieder Gottwalt Ambühl. Sie sollten Theorie mit praktischer Anschauung verbinden. Doch auch diese Vorträge wirkten nur zu Beginn und verloren schnell an Anziehungskraft. So musste Ambühl bereits 1891 etwas enttäuscht feststellen: «Der Wandervorträge scheint unser Volk nach und nach etwas müde zu werden.» Die Sorge um seine Männlichkeit, das ständige Lesen und sich Belehren-Lassen wirkten ermüdend. Der gesellschaftliche Druck konnte mitunter gar erdrückend sein.

Der Historiker Philipp Blom hat dies prägnant formuliert: «Es war eine Klasse von Menschen (Stadtbürger, Anm. d. V.), die ständig über die eigene Schulter blickten. Im schnelllebigen und stetig sich ausweitenden Universum der Stadt war Sicherheit ein seltenes Gut. Die Herrschaft des Dynamos beschleunigte die Dinge nicht nur, sie vermittelte den Eindruck, sie seien völlig ausser Kontrolle geraten. Die Zeitungen waren voll von Berichten über Unfälle, Gewaltverbrechen und Selbstmorde, und die Werbung flüsterte dem Leser Beunruhigendes ins Ohr: Bist du Manns genug? fragte sie die Männer.»

Diesem Männerbild zu genügen, war weder Standesdünkel noch Angeberei, sondern unbedingte Voraussetzung, um in der bürgerlichen Gesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts lebensfähig zu sein. Das liberale Leistungsethos des modernen Nationalstaates verlangte Eigenverantwortung und Leistungsfähigkeit von jedem Mitglied der Gesellschaft.